5G+AI双向赋能 !2026大湾区国际桥隧技术展破解行业建造养护痛点!

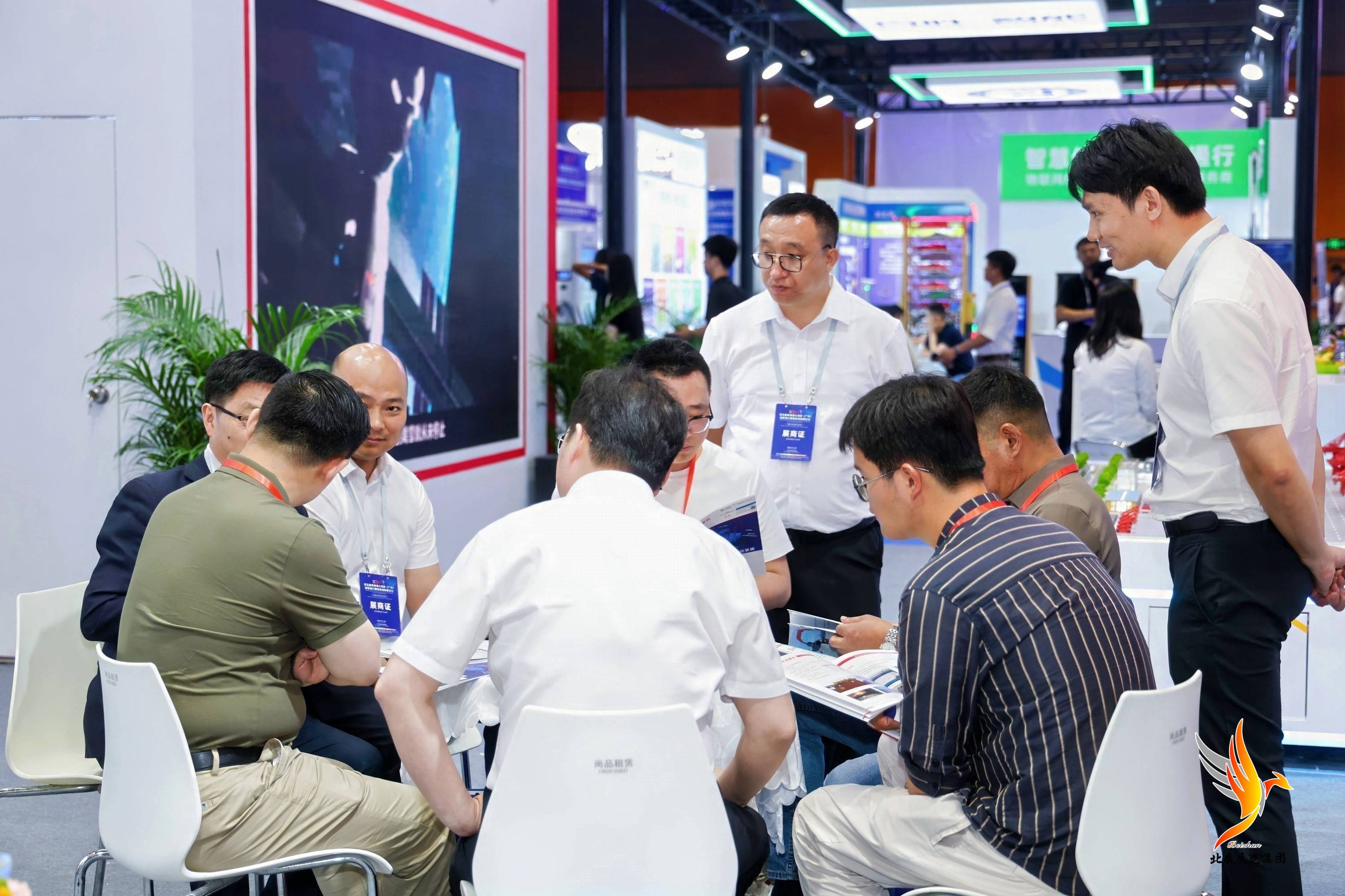

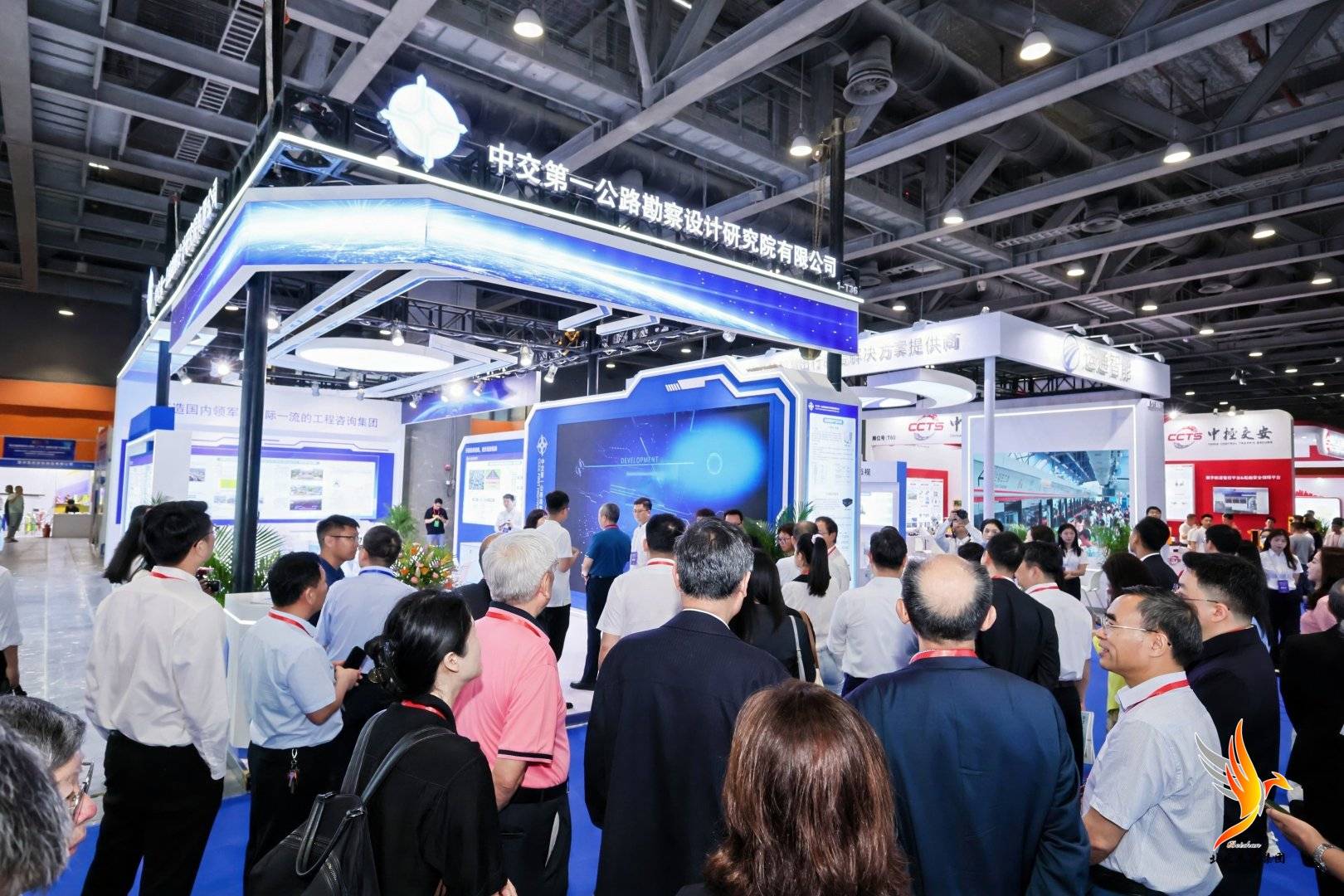

今年6月的这届大湾区国际桥隧技术展在将在广州保利世贸博览馆馆举办。届时展会将以“数智融合·引领交通新未来”为主题,紧扣桥隧建造与养护领域的产业发展核心痛点,并集中展示了5G与AI技术深度融合的行业技术创新成果及行业工程落地案例,为行业从“被动维修”向“主动预防+智能决策”转型提供了全景式解决方案,届时展会将吸引国内外数百家企业、科研机构及行业专家齐聚,共探产业高质量升级新路径。

作为交通基建养护发展的行业关键节点时期,其桥隧工程的安全稳定运行直接关系到路网畅通与民生安全。当前现阶段,我国桥隧存量规模持续扩大,随着同时大量早期建成的桥隧设施进入老化期,养护压力与日俱增。而行业也普遍面临结构病害隐蔽性强、传统巡检效率低下、行业技术普及率不足、资金使用效率不高及安全风险防控难度大等痛点,其部分区域依赖经验判断导致误差较高,严重制约桥隧行业高质量发展。

今年6月的这届大湾区国际桥隧技术展会,届时展会将精准锚定行业市场需求,以5G+AI技术为核心突破口,届时展会现场将有众多行业前沿产品与解决方案集中亮相,直击行业痛点。届时在展会现场的智能养护展区,将有搭载AI病害识别算法的无人机巡检系统成为焦点,并结合5G低时延、高带宽特性,可快速完成桥梁高墩、隧道衬砌等人工难以企及部位的巡检,以实现各类结构病害的自动识别,而这较传统人工巡检效率也得到了大幅提升。。

在今年展会中所展现的建造环节中,通过5G+AI的融合应用将重构了行业施工模式。届时展会现场展示的还将有智能建造机器人,这些可依托5G远程操控与AI路径规划技术,可精准完成隧道支护、混凝土浇筑等高危作业,从而可以有效降低边通车边施工的交通事故风险,破解传统施工中人员安全意识薄弱、违规作业频发等难题。同时,融合5G传输与AI数据分析的绿色建造方案也将会同步亮相,届时展会上通过这些各类环保技术的集成应用,也都可以显著降低行业施工与养护过程碳排放,这些都可呼应了行业绿色低碳转型发展方面的迫切需求。

大湾区作为桥隧工程技术行业发展实践应用高地,拥有了众多世界级行业标杆项目,聚焦今年6月的这届行业展会,届时展会将为行业技术落地与行业交流搭建了重要交流平台。而目前现阶段5G+AI技术也正推动桥隧行业从“经验驱动”向“数据驱动”转型,未来还将进一步深化产学研协同,从而加速行业核心技术国产化与产业标准化进程,全面助力行业企业构建“预防为主、防治结合”的现代化桥隧建造养护良好体系。

随着国家智能基建战略的持续推进,现阶段桥隧行业建造养护智能化升级也随之进入行业发展快车道。通过今年6月的这届大湾区国际桥梁与隧道技术展会展现的一系列行业技术成果,这不仅为存量桥隧建造养护与增量行业工程建设提供了可复制的行业解决方案,更将推动大湾区桥隧技术经验向“一带一路”沿线国家输出,助力全球交通基建行业高质量发展。下一步,行业需重点聚焦产业技术落地“最后一公里”,通过行业政策引导与产业市场机制结合,让5G+AI技术真正成为筑牢桥隧基建养护发展方面核心支撑。